胃腸科

食道の病気

逆流性食道炎・胃食道逆流症

従来、欧米に多く、日本には少ないと言われていた病気ですが、最近増加している病気です。

普通は、逆流することが無く腸の方へ流れる胃酸が食道の方へ逆流することで起こる病気です。

症状

「胸焼け」が圧倒的に多いのですが、苦い水が込み上げてくる、原因不明の胸痛、長く続く咳、のどの詰まり・異物感など様々です。

誘因

- 脂肪、アルコール、胸焼けを起こしやすい食物・飲料の摂取。

- 睡眠の姿勢(上半身を少し上げると起こりにくい)

- 肥満(肥満によって腹圧が上がり胃酸を逆流させやすい)

- 腹部の圧迫(ベルト・ガードル・コルセットの装着)

- 胃酸を逆流させやすい作業(草むしりなど前傾姿勢、重いものを持ち上げる、引っ張る作業など)

- 加齢によって腰椎が曲がり、胃液が逆流しやすくなる

- ピロリ菌の除菌療法(菌は殺せても副作用として起こりうる)

診断

胃内視鏡検査・胃レントゲン検査

治療

生活習慣の改善

- 禁煙

- 特定の飲食物の摂取の制限(アルコール、脂肪、香辛料など)

- 一度にたくさん食べることは避けましょう=肥満防止

- 就寝時に上半身を高くして寝る

- 腹部を圧迫するものを身につけない

- 胃液が逆流しやすい作業を避ける

- 腰椎が変形しないよう、十分な運動とカルシウムの摂取

薬の内服(強い制酸剤)でほとんどが治りますが、薬の継続が必須! 外科手術

注意すべき飲食物(極力さけるもの:しかし個人差有り)

注意すべき飲食物

(極力さけるもの:しかし個人差有り)

炭水化物

いも類、餅、赤飯、玄米飯、ラーメン

脂肪分

うなぎ、ハム、ベーコン、ソーセージ、肉のあぶらみ、すじこ、たらこ、卵、生クリーム、揚げ物、ラード

甘いもの

あんこ、甘い和菓子、チョコレート、ケーキ

刺激物

アルコール、香辛料、コーヒー、スタミナドリンク、タバコ、酢の物、夏みかん、レモン、干した果物

野菜

生キャベツ、大根、タケノコ、ごぼう、うど、せり、にら、れんこん、ふき、みょうが など繊維の特に多いもの

胃の病気(ピロリ菌関連)

現在、胃癌検診の浸透により、早期胃癌の発見率が上昇し、手術例も増加し、また早期胃癌の内視鏡治療も、様々な手技が開発され、広範囲の切除も可能になったために胃癌での死亡は劇的に、減少傾向にあります。

しかしながら、胃癌そのものが減っているわけではありませんので、定期的な検査や 胃癌検診は必ず1年に1回は受けて下さい。

ピロリ菌について

長年、強酸の胃液中には、細菌やウイルスは 存在しないと考えられてきた中、1982年にオーストラリアのワーレン、マーシャルの二人の医師によって、胃液中のヘリコバクターピロリ菌(通称ピロリ菌)の培養に初めて成功し、後にノーベル賞が彼らに与えられたのは記憶に新しいところです。 ピロリ菌は、胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃癌、ポリープ、特種なリンパ腫などの原因となると言われていますが、日本人の60歳以上ではその7割以上に感染していてもそれらの病気が必ず起こるわけでもなく、除菌療法の必要性が論議されています。

胃癌患者さんの99%は、ピロリ菌陽性ですので、除菌療法は必要です!

感染率

欧米で少なく、アフリカ・アジアでは多いのが現状です。上下水道の普及率が悪いところほど多いと言われています。

日本でも40歳以下では、欧米並ですが、現在60代では6割、70歳以上では7割以上の感染率です。

感染経路

いろいろな説がありますが、生野菜、水道水、ゴキブリ・ハエ・ネコなどの媒介、あるいは唾液、歯垢、嘔吐物、糞などが媒介すると考えられています。

免疫力が十分でない乳幼児期に、感染すると考えられています。ピロリ菌陽性の保護者は、口移し、同じスプーンの使用は避けてください。

ピロリ菌の検査

内視鏡検査が必要なものと必要でない何種類かありますが、当院で行っているものを説明します。

鏡検法

内視鏡検査時に胃の出口近くの組織を採取し、顕微鏡で菌がいるかどうかを直接見る方法。

抗体測定法

血液検査で、ピロリ菌に反応する抗体があるかどうかを調べる方法。尿でも調べることは可能です。

尿素呼気試験

除菌療法の効果判定(成功したかどうか)に使っています。空腹で来て頂き、呼気中のピロリ菌が作り出すアンモニアの反応を見ます。

除菌療法について

2000年11月に ピロリ菌に感染した方の胃潰瘍・十二指腸潰瘍の方に、除菌療法が保険で認められるようになりました。これで長年の潰瘍の再発を繰り返している方が完治できるようになりました。

2013年2月より、ピロリ菌陽性の慢性胃炎の方の除菌療法が保険適応になりました。

そのためには、胃内視鏡検査を受けることが必須条件です。

内視鏡検査にて「慢性胃炎」と診断され、かつ「ピロリ菌が陽性」であれば、今まで自費で2~3万円していた除菌が、保険で5~6000円程度で治療が出来ます。

それには、プロトンポンプ阻害剤(PPI)という強力な制酸剤とクラリスロマイシンとアモキシシリンという2種類の抗生物質の合計3種類を1週間、朝と晩の二回飲んで頂きます。

しかしながら、下痢、腹痛、味覚障害、舌炎、口内炎、薬疹(アレルギー)、逆流性食道炎などの副作用がありますので御注意を。(下痢・軟便は約20%にみられ、軽度の軟便は約半数にみられますが、整腸剤を併用することで抑えられます。)

しかし、1日7回以上の下痢や発熱・腹痛を伴う下痢、出血を伴う下痢の場合は直ちに薬の服用は止め、すぐに、受診してください。

飲み忘れると除菌率が低下しますので、忘れずに!(全部の6割以上飲んだ方の除菌率は72%ですが、6割未満しか飲めなかったの方の除菌率は20%という統計があります。)わずか、1週間だけの治療です。頑張って飲みましょう!

除菌中に喫煙しますと、除菌率が低下しますので、これを機に禁煙を!

非喫煙者と喫煙者の除菌率:非喫煙者(80%)、喫煙者(57%)

喫煙による除菌率の低下は、喫煙によって胃酸が増えてしまい、また抗生物質の作用が弱まってしまうことと、また喫煙が胃粘膜内の血流量を低下させることで抗生物質がピロリ菌に作用しにくくなるためと考えられています。

抗生物質への耐性菌の増加が問題となっており、上記の方法での除菌率は80~85%と言われています。

上記の方法で除菌できなかった方のために、クラリスロマイシンの代わりにメトロニダゾール(1回250mgを朝夕内服)を用いた2次除菌が2007年8月23日保険適用になりました。その除菌率は95%以上と非常に良好で、朗報です!

2015年4月に、より強力な制酸剤(PPI)が発売され、一次除菌率93%以上、二次除菌で98%という画期的な数字を出しております。超朗報です!

ピロリ菌に効果のある食品

乳酸菌LG21、ココア、茶カテキン、梅、モズク抽出物(フコダイン)、ブロッコリーの芽、マスティック(ギリシャ産の樹液)など

大腸の病気

過敏性大腸炎(過敏性大腸症候群)

現代病ともいわれる便秘、下痢が続く、あるいはそれらが交互するなどの便通異常です。

外来通院の腸の病気でその20~70%を占め、女性は男性の2倍多く、男女とも20歳代から40歳代に多い。実際の患者数は人口の14~22%にも及ぶと考えられています。

原因

心理的不安・ストレス、直腸の炎症・拡張、各種消化管ホルモン、自律神経の亢進、ある種の食物アレルギーに近い状態

症状

- 腹痛を伴う下痢(時に粘液便)

- 腹痛を伴う便秘(硬く、少ない)

- 切迫したあるいは頻回の便意

- 排便・排ガス後に軽減する腹部不快感・腹痛

- 便秘と下痢の交代

- 空気嚥下症(膨満感、腹鳴、腹痛、げっぷ)

- 自律神経症状(腹痛、めまい、動悸、徐脈、倦怠感、発汗異常、顔面紅潮、四肢冷感、筋肉痛など)

- 精神症状(不安、抑うつ感、睡眠障害)

診断

血液検査、大腸内視鏡検査、便の培養・寄生虫検査などすべてに異常を認めず、上記症状が3ヶ月以上続いているもの。

治療

生活指導・食餌療法

一般的には 規則正しい生活と排便習慣を付けることが必要で、 過労を避け、適度な運動や趣味によって緊張を取り、睡眠や休養を十分に取る。

暴飲暴食を避ける、食事の時間・量をなるべく一定にして、コーヒー、タバコ、香辛料など症状を悪化させるものを徹底的に控える・禁止。

便秘型では、食物繊維を多く取る。

下痢型では、牛乳や冷たい飲み物、繊維質の多いものを控える。

薬物療法

向精神薬 抗不安薬、抗うつ薬、自律神経調整薬、 消化管運動機能調整薬

2008年10月、待望の新薬登場(男性の下痢型限定ですが)

1日1回1錠(いつ飲んでも構いません)という画期的な薬です。

ついに2015年5月より、女性の下痢型にも適応追加になりました。

虚血性大腸炎

中年・高齢者の方に時にみられる病気です。

症状

急激に発生する左下腹部痛、しぶり腹、下血。

原因

一時的な腸の血流障害。動脈硬化、心不全、血管のけいれん、便秘・腸のけいれんなどによる腸の内圧が上がることによって、おもに下行結腸・S状結腸などの限局性の血流障害によって大腸粘膜にびらん、出血、壊死などがみられる。

治療

軽症や、比較的若い方の場合は、点滴、内服治療で外来通院可能ですが、重篤な場合は、入院し、水分以外は禁食で点滴治療。

炎症性腸疾患

10代から30代までの若い方に発生する潰瘍性大腸炎・クローン病などが代表例です。

潰瘍性大腸炎

発症年齢が20歳前後にピークがあり、まれに50歳以降でもみられます。大腸の粘膜に、びらんや潰瘍を作る原因不明の炎症で、直腸から炎症が始まり、進行すると大腸全体にひろがる病気

症状

粘血、血便で、内視鏡検査で、大腸の粘膜に通常は見られる血管が見られなくなり、充血、出血、むくみ、多発する潰瘍や 進行すると小さなポリープがたくさんみら れます。また大腸が土管状になります。

治療

ペンタサの内服治療、他に乳酸菌製剤の内服。重症化すると手術。

潰瘍性大腸炎

発症年齢が20歳前後にピークがあり、まれに50歳以降でもみられます。大腸の粘膜に、びらんや潰瘍を作る原因不明の炎症で、直腸から炎症が始まり、進行すると大腸全体にひろがる病気。

症状

慢性の下痢、腹痛、発熱、貧血、低たんぱく血症、体重減少、腹部腫瘤、、肛門部病変(痔ろう)など。眼、皮膚、肝臓に合併症がみられることもある。内視鏡検査では、病変が飛び飛びにみられ、縦方向の潰瘍がみられます。

治療

難病指定疾患なので、NHO栃木病院、済生会宇都宮病院など大病院での通院治療。

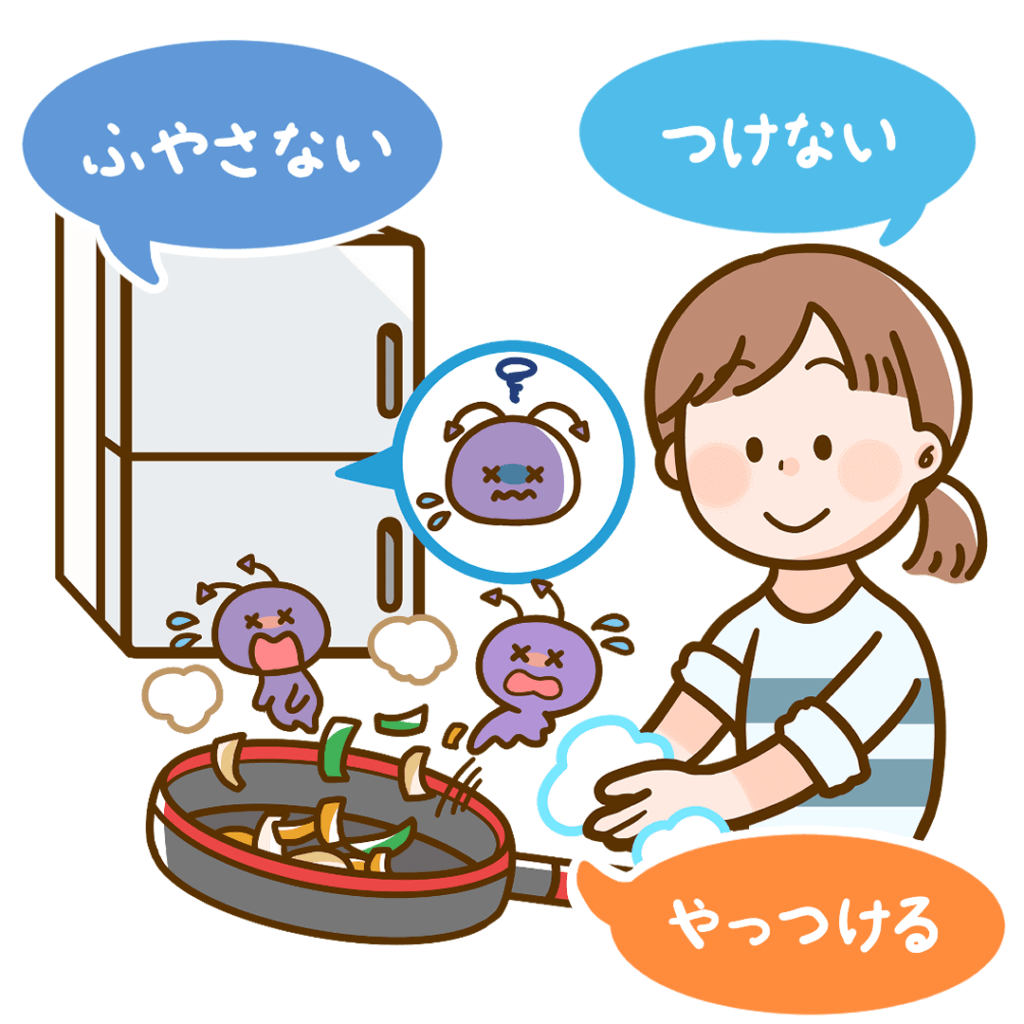

代表的な食中毒について — 家庭で出来る食中毒の予防 —

食品の購入:新鮮な食品

消費期限を確認して購入。

保存の方法

素早い冷蔵庫・冷凍庫への保存。食材の常温保存はしない!

下準備

- 手を洗う、野菜や果物の十分な水洗い、清潔な調理器具を使う。

- 除菌スプレーの使用、アルコール・塩素・熱湯食毒などの励行。

- ふきん、包丁、まな板のまめな消毒。生魚・肉用と野菜用のまな板の使い分け。

爪の間までの十分な洗浄を心がけましょう。

調理

手を洗う、十分な加熱をする。85度、1分以上。

食事

手を洗う、調理したらなるべく早く食べ、長時間放置しない。

残りの保存

清潔な容器で保存(冷凍・冷蔵)、再加熱。

代表的な食中毒について

— 家庭で出来る食中毒の予防 —

食品の購入:新鮮な食品

消費期限を確認して購入。

保存の方法

素早い冷蔵庫・冷凍庫への保存。食材の常温保存はしない!

下準備

- 手を洗う、野菜や果物の十分な水洗い、清潔な調理器具を使う。

- 除菌スプレーの使用、アルコール・塩素・熱湯食毒などの励行。

- ふきん、包丁、まな板のまめな消毒。生魚・肉用と野菜用のまな板の使い分け。

爪の間までの十分な洗浄を心がけましょう。

調理

手を洗う、十分な加熱をする。85度、1分以上。

食事

手を洗う、調理したらなるべく早く食べ、長時間放置しない。

残りの保存

清潔な容器で保存(冷凍・冷蔵)、再加熱。

ノロウイルスによる感染性胃腸炎

年間を通して胃腸炎の原因になるウイルス感染症です。

特に冬場での食中毒では2006年に大流行して一番有名になりました。

症状

潜伏期間は12~72時間で、通常は24~48時間。急激に発生する吐き気、嘔吐、下痢、腹痛。時に38度前後の発熱や頭痛・筋肉痛など風邪症状も。

小児から成人・老人に至るまですべての年齢層で発病し、中には、発病せずに、キャリアーとしてウイルスだけ排泄する人もいます。

原因・診断

原因

・

診断

牡蠣(カキ)などに寄生するウイルスを口から摂取するか、あるいは人から感染させられる。

- 汚染経路1:原因はカキの生食が大半で、アサリやシジミなどの貝にも注意。 感染者の便に含まれるウイルスが、下水から川・海に流れて、貝が取り込み 蓄積されていく。

- 感染経路2:感染者の嘔吐物・便が、手などに付着して、それが食品に移ってし まい、それを食べることで感染。

- 感染経路3:感染者の嘔吐物・便が乾燥し、空気中に拡散し、それを吸い込んで しまうことで感染。

発症後、少なくとも1週間から、長いと1ヶ月間は、糞便中にウイルスが排出され、感染源になり得るので注意が必要。

診断は、専門施設への依頼が必要で、保険の適応も無いため、数千円かかり結果が出るころには、治ってしまうことがほとんどなので、症状や疫学調査(保健所の発表)などから総合的に診断されます。

治療・経過対策

治療

・

経過対策

抗ウイルス剤など特別の治療法はありません。通常は1~3日で自然に治りますが、脱水症状になったり、衰弱がひどい場合は、点滴治療や乳酸菌製剤の内服などをします。比較的軽症で経過する場合が多く、予後も良好です。

(嘔吐・下痢は、ウイルスそのものを体から排除しようとする防衛反応のひとつですので、無理に薬などでそれらをストップさせるなという学者もいます)

下痢止めは、ウイルスを腸内に停滞させ、増殖を促すことになるので飲まないでください。水分すら受け付けなくなることがありますので、そのような場合は、吐き気止めと脱水を補正するための点滴治療を行います。

対策は、貝はしっかりと加熱することです。85度以上で1分以上の加熱。 自身での手洗いの励行(トイレ後、食事前、調理前)。

嘔吐物・便は、ゴム手袋・マスク着用で、飛散させないよう、ペーパータオル等でしっかり拭き取り、ビニール袋に入れる。

アルコール・石鹸は無効で、0.1%の次亜塩素酸ナトリウム(ハイター・カビキラーなど)が有効、調理台・調理器具・床などは、その溶液を浸すように拭く。

まな板・包丁・食器・タオル・ふきんなどは 0.1%の次亜塩素酸ナトリウム(ハイター・カビキラーなど)に漬け置きするか、85度で1分以上の加熱が必要。

感染者の下着や嘔吐物が付着したと思われる衣服も同様の85度以上のお湯に一分以上漬けるか、色落ちの心配ないものなら漂白剤にしばらく漬けた後での洗濯を。

トイレ後、手の洗浄後の共同タオルの使用はこの時期は避け、ペーパータオルなど紙を使用してください。

具体的な漂白剤の使用方法(花王HPより引用)

キッチンハイター・ハイター : どちらも水5リットルに50cc(キャップ2杯)

キッチン泡ハイター :希釈せずそのままご使用ください

ジュータンや衣服は、スチームアイロン、カビキラー(色落ち注意!)等も有効です。

(注意)

0.1%の次亜塩素酸ナトリウムは、漂白作用があるので、色落ちに御注意を。また、金属腐食作用もあるので、金属類は漬け置き後、十分な流水での洗浄を。

キャンピロバクター腸炎

子供に多く、大人でもみられる病気です。

症状

潜伏期間は2~11日(平均5日)。発熱、腹痛、嘔吐、下痢(膿、粘液、血液の混入)。軟便だけのことも、非常に回数の多い下痢のこともあり。4~7日で主な症状は無くなり、次第に回復。 サルモネラ腸炎より少し軽い症状のことが多いです。

原因

キャンピロバクター菌が感染して起きます。その菌は、牛・豚・羊・鶏などの腸にいて、動物の便に汚染された肉・牛乳などを摂取して感染。この菌に感染した犬・猫などのペットを介して、経口感染します。この菌はサルモネラ菌と同じ人畜共通病原菌です。診断は便の培養。

治療

最初に症状が強い場合は抗生物質を使いますが、それ以外は整腸剤など。

重症な場合、絶食にして点滴をします。入院することもあります。

下痢が激しい時は、水分のみ十分補給を。お茶、ポカリスエット、おもゆなど。

夏は、動物の生肉を食べるのを避けたほうが良いでしょう。熱に弱い菌ですので、加熱調理すれば安心です。

また下痢している子犬の75%にこの菌がいたという報告がありますので、下痢している子犬に触れた後は十分な手指の洗浄を心がけてください。

O-157による大腸炎(腸管出血性大腸菌感染症)

すべての年齢の方に時にみられる病気で、特に小児・高齢者では、重篤化し命の危険まであります。

症状

潜伏期間1~10日(平均4~8日)と一般の食中毒より長いのが特徴です。

下痢・嘔吐・嘔気・腹痛と一般の食中毒と変わらない症状で始まり、10%程度には発熱・悪寒など風邪と間違う症状で発病することもあります。典型例では血便という症状が出て、さらには、新鮮血の下血もみられます。その後、数日から10日位遅れて、10%に溶血性尿毒症症候群や、血栓性血小板減少性紫斑病、さらに痙攣や意識障害などの脳症を起こすこともあり、死亡例もあります。

小児や高齢者は重篤化しやすく、死亡率は500~1000人に1人程度。

原因

O-157という大腸菌に汚染された食材の摂取。診断は検便。

治療

下痢止めは絶対に駄目です! とにかく嘔吐・下痢したら早く医療機関へ!

無理に下痢止めを飲むと、病原菌を大腸内に閉じ込めることで増殖を助長し、毒素の産生を高めて、病状を悪化させるので、絶対に飲んではいけません。 早期の抗生物質・乳酸菌製剤の内服が基本です。下痢に伴う脱水症の改善が治療の主で、ポカリスエットなどの飲用、点滴治療。

発症者の嘔吐物や便が付着した下着・衣類は、85度のお湯に1分以上漬けるか、塩素による消毒にも心がけて下さい(ノロウイルスの治療のところを参照)。 予防は、食材の85度1分以上の加熱、タオル・ふきん・まな板・包丁の十分なアルコール消毒(塩素での消毒:ノロウイルスの治療のところを参照)、鍋などの調理器具の十分な水洗い・消毒、まめな手洗い、加熱直後の食事など一般的な食中毒の予防に準じます。

黄色ブドウ球菌による食中毒

毒素型食中毒で、細菌が作り出した毒素に汚染された食品を摂取することで発症。

症状

潜伏期1~3時間という急激に発生する激しい嘔吐・嘔気、時に腹痛・下痢。

速やかに回復するがまれにショック状態になることもあります。

原因

過去の原因食品

乳製品(牛乳・クリームなど)、卵製品、畜産製品(肉・ハムなど)、穀類とその加工品、弁当、魚肉ねり製品(ちくわ・かまぼこなど)、和洋生菓子、握り飯など。

治療

病原菌が入って起こるものではないので、抗生物質は必要なく、点滴による電解質バランスの補正、脱水症状の改善がメインです。入院が必要なこともあります。

予防は、手指の洗浄、調理器具の洗浄殺菌。手荒れや手指に傷のある人は、直接食材に触らない、ビニール手袋をする。防虫・防鼠対策。食材の低温保存など。

サルモネラ菌による食中毒

夏の食中毒では良く耳にする食中毒ですね。

症状

潜伏期間6~72時間で、急激に発生する腹痛、下痢、発熱、嘔吐。

長期間保菌者になることもあります。

原因

牛・豚・鶏などの家畜、ネズミ・ゴキブリ、ペット(犬・猫・カメなど)の様々な動物にサルモネラ菌はいます。特に生肉・卵を汚染することが多いです。この菌は乾燥に強いのが特徴。診断は検便。

治療

脱水・電解質の補正が主。抗生物質の内服。しかし欧米では、抗生物質の耐性菌を誘発する恐れがあるため小児や高齢者を除いて、内服すべきではないと言われています。下痢止めは、菌を停滞させるので駄目です!

この食中毒の大半が食品の加熱不足が原因です。夏に、生肉・生魚を食べることはなるべく避けましょう。野菜も十分に洗いましょう。包丁・まな板は常に清潔にしておきましょう。

腸炎ビブリオによる食中毒

夏の食中毒では良く耳にする食中毒ですね。

症状

潜伏期間6~12時間で、急激に発生する激しい腹痛を伴う水様性の下痢が主症状で、発熱、嘔吐を伴うこともあります。時に粘血便が混じることも。2~3日で回復し、予後良好ですが、高齢者などでは毒素によって死亡例もあります。

原因

この菌は、海水に広く存在するため、生鮮魚介類を介した経口感染が主。イカや貝が原因のことが多く、その他ほとんどの魚介類が原因となり得ます。 夏に常温に放置した魚介類などでは 2~3時間で発病菌数まで増殖することがありますので、なるべく早く食べることが大切です。診断は検便。

治療

通常は抗生物質を使用せずとも数日で回復します。重篤な場合は、脱水・電解質の補正が主で、抗生物質の内服も。

下痢止めは、菌を停滞させるので駄目です!

特に夏は、生の魚介類を常温放置しないこと!低温に弱いので、冷蔵保存。また真水や高温に弱いので、魚介類は真水で十分に洗い、また十分に加熱調理することが大切です。